退職届の書き方|スムーズに書くためのポイントと文例を紹介

退職届は会社を辞めることが確定した後に提出する書類ですが、スムーズに退職手続きを進めるために、書き方の手順を押さえておく必要があります。一定の形式に沿って作成しなければならないため、基本的なポイントを把握しておくことが大切です。

また、退職届を受け取ってもらえないかもしれないといった不安を解消するために、どういった対応を行えばよいかを知っておきましょう。この記事では、退職届に関する気になる点を解説します。

退職届とは

退職届とは、会社を退職することが確定したときに、正式に退職の意思を伝えるものとして提出する書類をいいます。一定の形式が決まっているので、退職届を書く前にどのように作成すればよいかを確認しておくことが大切です。

会社によっては退職届の決められたフォーマットがあったり、上司ではなく人事部に提出したりするといったルールが存在します。会社ごとに使用するフォーマットや提出先が違っているため、作成する前に直属の上司に確認しましょう。

辞表・退職願との違い

辞表とは、代表取締役や役員といった雇用関係がない立場の人が、自らの役職を辞めるために提出する書類を指します。公務員の方が辞めるときにも辞表を提出しますが、会社員の場合は辞表を提出する必要はありません。

また、退職願は労働契約の解除を目的として、会社に願い出るための書類のことです。必ずしも書面で提出する必要はなく、口頭で伝えても問題ありません。

ただ、書面で退職願を提出すれば、退職の意思が固いことを会社側に伝えられるでしょう。新たな転職先が決まっており、退職手続きにあまり時間をかけられないときは、退職願を作成するほうがよいといえます。

退職届を書く前に確認しておくポイント

退職届はいきなり書き始めるものではなく、いくつか事前に確認しておくべきポイントがあります。具体的には、次の4つの点が挙げられます。

退職届を書く前に確認しておく4つのポイント

・就業規則を確認する

・退職の意思を固める

・上司に相談する

・退職理由の自己都合と会社都合の違い

各ポイントについて解説します。

就業規則を確認する

退職届を作成するにあたって、まず現在勤めている会社の就業規則を確認する必要があります。退職に関する手続きが定められており、「退職を希望する日の〇ヶ月前までに、退職願を人事部を経由して会社に提出する」といった形で定められています。

退職届は、法律上では退職する2週間前までに出せばいいですが、業務の引き継ぎに時間がかかることもあるので、就業規則の定めに沿って、できるだけ早めに提出しましょう。上司や会社に退職を申し出る前に、就業規則をきちんと確認することが大切です。

関連記事:「仕事辞めたい」と感じる理由と退職する前に確認しておきたいポイントを解説

退職の意思を固める

退職届を提出することで会社を辞めることはできますが、退職する意思が曖昧なままだと、途中で気持ちが揺らいでしまう場合があるので注意が必要です。転職先が決まっているにも関わらず、在籍している会社から引き留められて気持ちが揺らいでしまっては、転職活動に大きな影響が出る恐れがあるでしょう。

退職届を出してから気持ちが揺らいでしまわないように、「なぜ退職したいのか」といった点を自分なりに整理しておく必要があります。今後のキャリアや身の回りのことをよく振り返り、退職の意思をしっかりと固めてみましょう。

退職の意思がきちんと定まったら、退職希望日を検討して、仕事を辞めた後の見通しも立てておくことが大事です。

関連記事:仕事を辞めるための準備とは?トラブルを防ぐためのポイントを解説

上司に相談する

周りの誰とも相談せずに、いきなり退職届を出してしまうと、トラブルの原因となるので注意が必要です。一般的に、退職届を書く前に退職したい意向を直属の上司に伝えるのが無難だといえます。

上司の立場からすれば、いきなり退職届を出されても困惑してしまいますし、業務の引き継ぎや後任の人事を考える時間が必要です。業務が忙しい時期や人事異動のタイミングを避け、落ち着いて話ができるタイミングを見計らって相談をしてみましょう。

退職理由について聞かれても、転職先の情報は伏せておき、個人的な都合とするほうがよいでしょう。上司に相談をすると引き留められたり、労働条件の交渉を持ちかけられたりすることがありますが、退職する意思をきちんと固めておくことが大切です。

今までお世話になった感謝の気持ちを伝えつつ、退職日の具体的な相談を進めていきましょう。

関連記事:退職意思の伝え方のポイント|伝えるタイミングや文例を解説

退職理由の自己都合と会社都合の違い

退職理由は、対外的な意味として「自己都合」と「会社都合」の2種類があります。会社を辞めるという点では共通していますが、退職理由の違いによって雇用保険の受給内容が変わってくるので注意が必要です。

自己都合の退職

自分都合の退職というのは、主に転職やライフステージの変化(結婚・妊娠・出産・親の介護)、健康上の問題、勤務条件の相違、懲戒解雇が挙げられます。自己都合退職の場合は、書類に「一身上の都合により退職」と記載するのが一般的です。

自己都合で退職した後に、雇用保険の失業手当を受給するときは、7日間の待機期間と2ヶ月間の給付制限期間が設けられています。給付期間は最大150日で、最大支給額は118万円となっていますが、給付期間中も国民健康保険料の納付が求められるので気をつけましょう。

なお、親の死亡や家族の看護・介護、通勤時間の急激な増加といった理由の場合は、特定理由離職者として取り扱われ、失業手当の給付制限がなくなるケースがあります。受給資格については、管轄のハローワークによく確認しておきましょう。

会社都合による退職

会社都合での退職理由は、倒産や業績悪化に伴うリストラ、解雇、退職勧奨、賃金未払いや大幅な減給、労働条件の著しい変更、ハラスメントが当てはまります。書類には「会社倒産のため」といったように、具体的な理由を記載しましょう。

場合によっては、「自己都合退職にしてほしい」と促されるケースもありますが、きちんと断ることが大切です。会社都合で退職し、雇用保険の失業手当を受給するときには、一般的に待機期間は7日間で給付制限はなく、最大で330日の給付期間があります。

給付中は国民健康保険料が減免される場合もあるため、雇用保険の条件や手続きをよく確認しておきましょう。

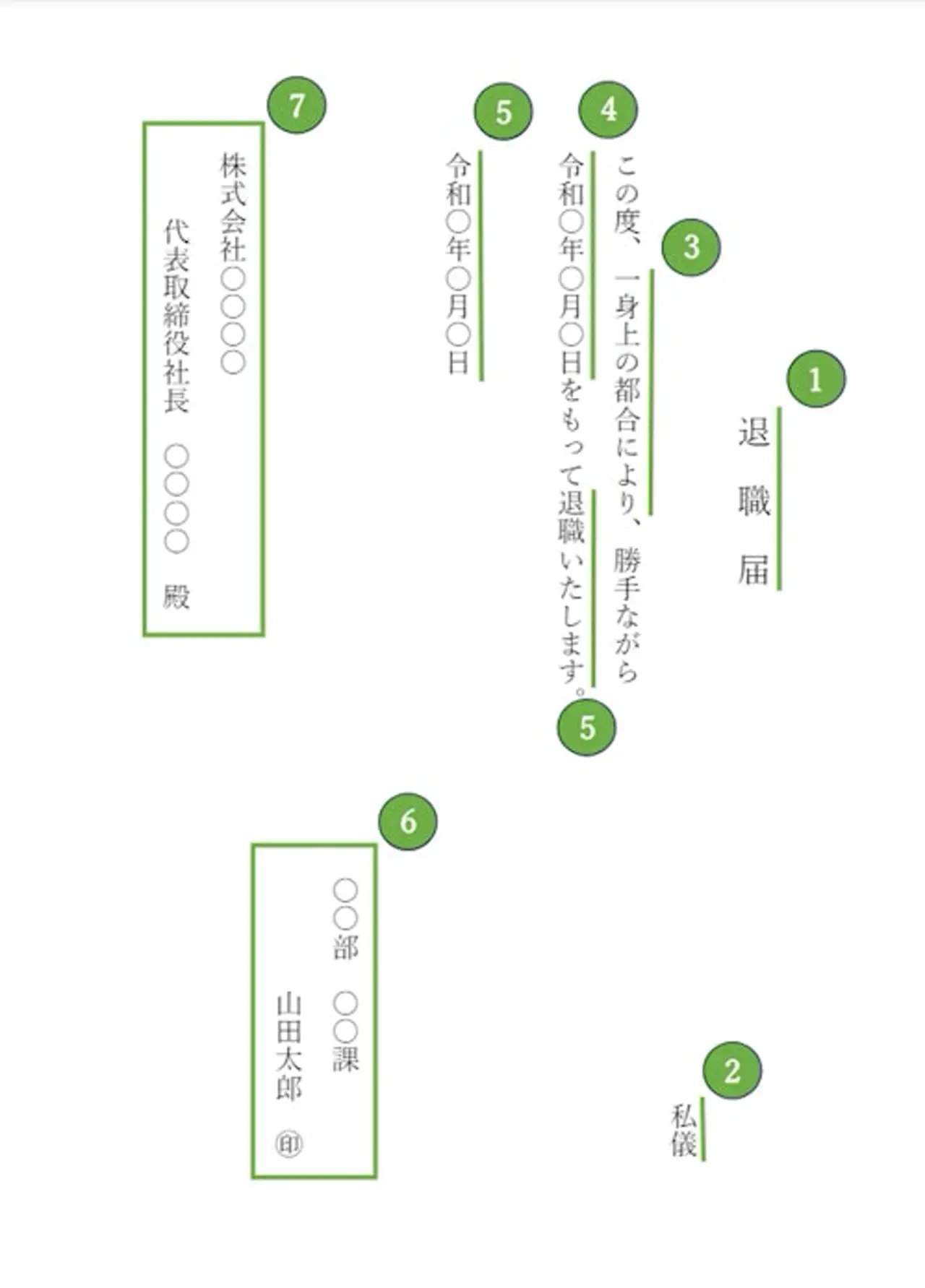

退職届の書き方7STEP

具体的に、退職届の書き方を7STEPに分けて解説します。各内容をチェックして、退職届をしっかりと作成してみましょう。

1.書き出し

まず、書面の冒頭部分に「退職届」と書きます。他の項目と見分けがつくように、文字サイズは少し大きめにしておくとよいでしょう。

2.導入文

次に、本文の一行目の下部へ「私儀(わたくしぎ)」もしくは「私事」と書きます。意味としては「わたくしごとではありますが……」といった私的な事柄を表し、続く文脈で個人的な内容を述べる際に使用されます。

3.退職理由

自己都合退職の場合は、「一身上の都合」と明記します。会社都合退職の場合には、「部門縮小のため」「事務所閉鎖のため」といった具体的な理由を書きましょう。

4.退職日

退職届には上司と合意した退職日の年月日を書く必要があります。年の表記は西暦・和暦のどちらでも問題ありませんが、会社の規定に沿って記入します。文中に退職日を明記し、文末に退職届の届出年月日を記載します。

5.文末

退職届は、退職が確定した後の提出になるため、「退職いたします」と事実を書きます。退職願では、退職を打診する段階なので「お願い申し上げます」という形で文末を締めます。

6.所属部署・氏名

所属部署は正式名称を書き、氏名はフルネームを記載します。宛名よりも下の位置に記載し、名前の下に捺印します。シャチハタは正式な書類では使えないので、認印を使うようにしましょう。

7.宛名

退職届の宛名には、最高執行責任者の役職と氏名を書くのがマナーです。一般的には、代表取締役社長と記載し、敬称は「殿」と書きます。役職と氏名は、自分の氏名よりも上に配置し、尊敬の気持ちを表すようにしましょう。

退職届の書き方のポイント

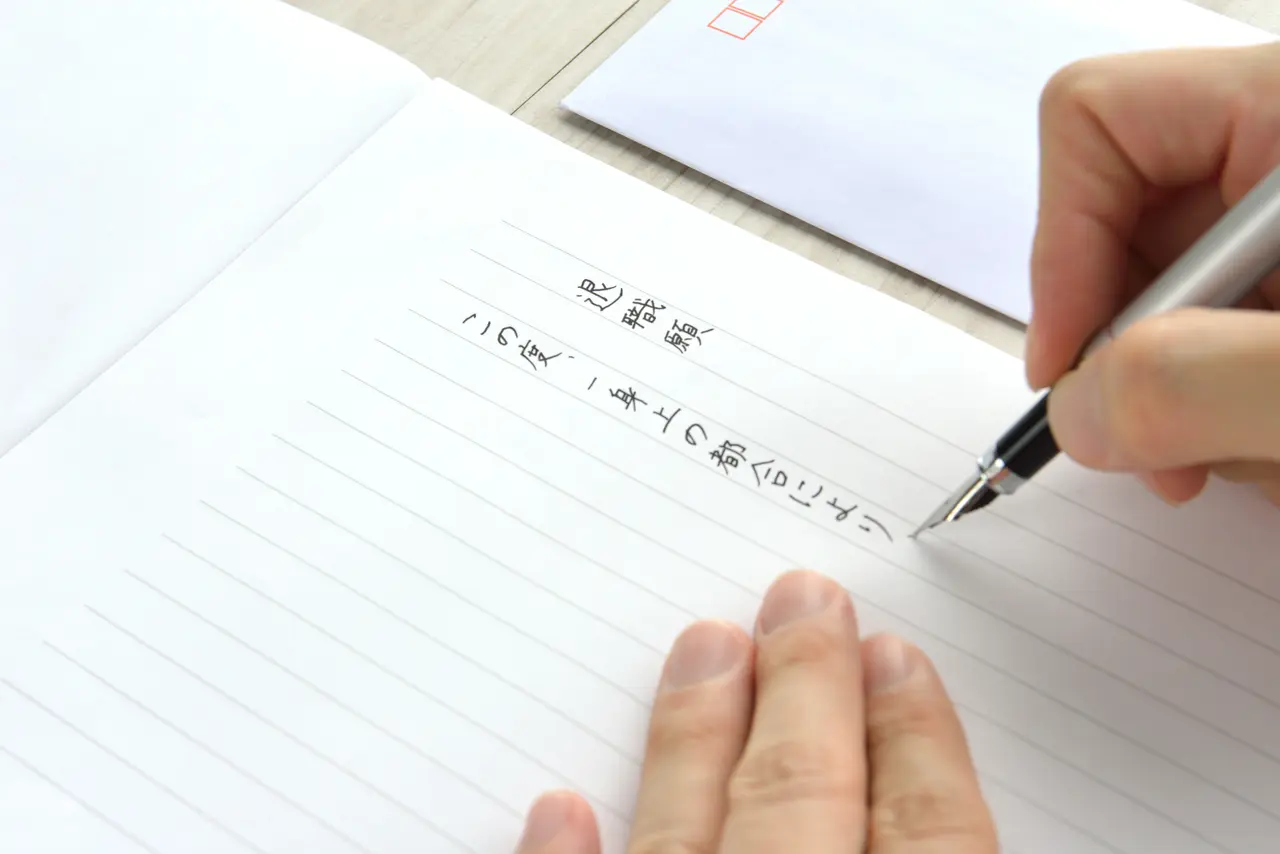

退職届は、すでに退職が確定してから作成するものなので、事実に基づいた必要事項だけを記入します。手書きで作成するときは、黒のボールペンか万年筆で縦書きの形式で書きましょう。

摩擦で消えるボールペンで書くと、時間が経過してから文字が消える可能性があるため、再提出を求められる場合があります。また、途中で書き損じたときは、修正テープや修正液を使わずに、新たな用紙に書き直すようにしましょう。

退職届は、書き出し・導入部分・退職理由・退職日・文末・届出年月日・所属部署・氏名・宛名の順に記載するのが一般的ですが、会社で決められたフォーマットがある場合はそちらに沿って記入します。

封筒の書き方・封入方法

退職届の書面を作成したら、便せんの折り方や封入するための封筒の書き方についても確認しておきましょう。一般的なマナーについて解説します。

封筒(表面・裏面)の書き方

封筒の表面中央に、大きめの文字サイズで「退職届」と書きます。封筒の裏面左下に、差出人である退職者本人の所属部署・氏名を明記しておきましょう。所属部署と氏名は、行頭をずらすのが基本的なマナーです。

封筒への封入方法

封筒に入れる際は、退職届を三つ折りにします。書き出しが右上にくるよう机に置き、下から上に3分の1折り上げ、上3分の1を折り重ねると、ちょうど封筒に入るサイズとなります。

退職届の右上が封筒裏の上部にくるようにして、封筒に入れます。封入口をのりでとめ、「〆」と書いて封をしましょう。

退職届に関するQ&A

退職届を作成したり、提出したりするときには、どのように判断すればよいか迷う部分もあるでしょう。最後に、退職届に関するQ&Aを解説します。

退職届を受理してくれないときはどうすればいい?

退職届を提出しても、受理してもらえないといったケースがあります。法律上は、働く側から退職の申し出があったときには、会社側が拒否することはできないルールとなっています。

直属の上司が対応してくれないときの対処法としては、さらに上の上司に対して「退職届を提出しましたが取り合ってもらえません」と相談してみましょう。また、問題が解決しないときは人事部に相談をして対応を待ちます。

どうしても社内だけで解決しないときは、労働基準監督署に相談することもできますが、できるだけトラブルを避けるために、まずは社内で解決できないか検討してみましょう。

会社都合でも退職届は出す必要がある?

会社都合の退職であっても、提出してほしいと言われた場合は、指示に従って提出しましょう。退職届は労働契約の解除を届け出る書類なので、退職理由にかかわらず提出するように、就業規則で定められているケースが多いといえます。

会社都合で退職するときの退職理由は、「部門縮小のため」「早期離職のため」といった形で記入しましょう。「一身上の都合」と書いてしまうと、自己都合退職と見なされることがあるので注意が必要です。

なお、会社都合の退職では、退職願を提出する必要はありません。

退職届は後から撤回できる?

退職届は労働契約の解除を届け出るためのものであるため、後から一方的に取り下げることは難しいといえます。後から悩んでしまわないように、退職届を提出する前に、本当に退職すべきかをよく考えておきましょう。

直属の上司に退職の相談をしづらいときは、人事部に相談してみるのも1つの方法です。現在の仕事を続けることが困難である状況を伝え、何らかの対応を取ってもらえるかを試みてから、退職の判断を行っても遅くありません。

また、身近な友人や家族にも相談をして、客観的な意見を聞くと冷静な判断につながりやすいはずです。

退職届をメールで送ってもいい?

退職届をデータで作成し、メールを送付しても法的には問題ありませんが、トラブルの原因になる恐れがあるので避けたほうが無難です。円満退社につながるように、基本的には作成した退職届を手渡すようにしましょう。

ただ、入院中といったやむを得ない事情があれば、事前に相談をして指示を仰ぐことが大切です。受け取る側の会社の立場も考えてから、退職届を提出しましょう。

退職届の書き方の基本を押さえて、適切な対応を心がけよう

退職届は、退職する意思を伝えた後に、労働契約の解除を確定されるための重要な書類です。きちんと受理されるように、退職届に必要事項を漏れなく記載し、マナーに沿って提出しましょう。

また、転職活動では履歴書の作成が必要ですが、退職理由について尋ねられたときにもしっかりと答えられるようにしておくことが大事です。履歴書作成「ワンポチ」ではPC・スマホから履歴書・職務経歴書が作成できます。

新卒・転職・アルバイト等のシーン別フォーマットで簡単入力。自己PRや志望動機の各種テンプレートはもちろん、入力内容の保存機能、作成後のダウンロードも簡単に行えます。履歴書を効率よく作成できるワンポチをぜひお試しください。

ワンポチで履歴書を作成してみたい方はこちら!

履歴書 を作成してみる